고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

진보적 미디어 운동 저널 <ACT!> 제26호 / 2005년 10월 27일

| 【\(´ ∇`)ノ스탭 만쉐이~】첫 번째 이야기 : 마이크로폰 金土日 (www.449project.com, 22세기형 엔터테이너)  스탭이 고달픈 시기다. 영화산업은 하늘을 찌를 듯이 진군의 나팔을 불어대는데 정작 그 나팔을 만들어 주고 하늘을 열어 주었던 스탭들은 여전히 아군과 적군을 분간하기 힘든 기묘한 싸움터에 남겨져 있다. 영화 자막이 올라갈 때 등장하는 그 수많은 이름들, 자본과 이윤의 렌즈로 들여다보면 손쉽게 그들의 계급을 매길 수도 있겠다. 그러나 인간의 눈으로 바라보아도 그럴 수 있을지는 의문이다. 물론, 모든 우리 삶의 질서를 시장 경쟁의 질서로 빨아들이는 블랙홀 같은 현실 속에서 그런 눈을 갖는 것은 불가피한 일, 이라고 누군가가 말한다면 고개를 적절한 각도로 끄덕여볼 수도 있겠다. 그렇지, 그럴 수도 있겠지... 스탭이 고달픈 시기다. 영화산업은 하늘을 찌를 듯이 진군의 나팔을 불어대는데 정작 그 나팔을 만들어 주고 하늘을 열어 주었던 스탭들은 여전히 아군과 적군을 분간하기 힘든 기묘한 싸움터에 남겨져 있다. 영화 자막이 올라갈 때 등장하는 그 수많은 이름들, 자본과 이윤의 렌즈로 들여다보면 손쉽게 그들의 계급을 매길 수도 있겠다. 그러나 인간의 눈으로 바라보아도 그럴 수 있을지는 의문이다. 물론, 모든 우리 삶의 질서를 시장 경쟁의 질서로 빨아들이는 블랙홀 같은 현실 속에서 그런 눈을 갖는 것은 불가피한 일, 이라고 누군가가 말한다면 고개를 적절한 각도로 끄덕여볼 수도 있겠다. 그렇지, 그럴 수도 있겠지...아, 조금이라도 진지한 포즈를 잡으려하면 세상만사가 금세 너무 복잡해진다. 혹시 내가 책상위에 쭈그려 앉아 있어서 그런 건가. 그래 사실 그런 걸지도 모르겠다. 거리에서 팔뚝을 흔드는 이들을 바라보며 책상물림에 익숙한 자들이 알 수 없는 거리감을 느낄 때 그 거리감을 해소하는 가장 빠른 길은 같이 서서 팔을 한번 흔들어 보는 일. 그렇지. 잔머리 굴리지 말고 얼른 본문으로 달리자. 영화도 마찬가지겠지만, 학자 혹은 보통의 호사가들은 음악의 역사를 기술할 때에 몇몇 스타 음악가를 중심으로 그 역사를 서술하는 경향이 크다. 그것은 매력적이고 재미있는 설명이긴 하겠으나 한편으로는 평범하지만 소중한 수많은 존재들을 바보로 만들어버리는 일이기도 하다. 사람마다의 차이점이 특정한 사회적 질서에 의해 우열로 가려지는 것, 불가피한 경우가 있을지는 모르겠으나 일렬종대로 경쟁하는 사회의 인정머리 없는 모습이 역사 서술에 투영된 모습이리라. 지난번의 <돌고돌고돌고>에 이어 이제 새롭게 시작할 <스탭 짱!>시리즈 역시 세상의 잘난 사람들을 평범한 사람의 곁으로 데려 오는 일이 되길 바라면서 쓰는 글이다. 이제 본론이다. 오늘의 음악 스탭은 마이크. 지금부터 마이크에 대해 몇 가지 농담을 찌끄려볼까 한다.

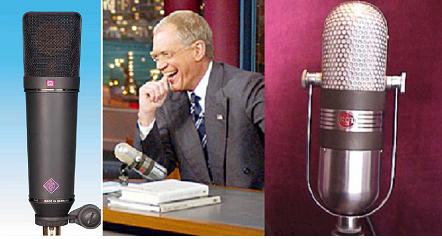

한편, 목소리로 혹은 이런저런 소리로 승부를 거는 음악 텍스트의 영역에도 마이크의 위력이 미치지 않을 리 없다. 마이크는 음악의 스타일은 물론 그 음악을 듣는 우리들의 스타일까지도 쫙 바꾸어 버린 것이다. 마이크의 등장으로 인한 악기별 레벨의 평준화는 새로운 스타일의 합주를 가능하게 했으며 개별 연주자들에게 모두 ‘솔리스트’의 영예를 선사했다. 이제 어쿠스틱 기타도 광장에 설 수 있게 되었으며 광장의 바이올린 주자는 수십 명이 아니어도 좋았다. 또한 보컬은 혼자만의 개성 넘치는 매력적 칼라로 드넓은 대지를 품에 안았고 군중들은 그 목소리의 품에 안겼다. 또 마이크의 발전은 라디오 방송으로 이어져 사람들은 DJ라는 동시대의 새로운 뮤즈에게 저마다의 취향을 내맡겼다. DJ의 목소리는 귓가에 속삭이는 듯 했지만 알고 보면 엄청나게 멀리까지 뻗어나가는 소리였다. 19세기말과 20세기 초는 당대에는 희한한, 오늘날엔 익숙한 그런 발명품들이 속출하던 시기였다. 마이크가 출현한 시기나 축음기, 영사기, 전화기 등이 출현한 시기가 대충 그 시기이며 우리에게 익숙한 ‘발명왕’들인 에디슨, 벨, 벌리너 등이 모두 그 시절에 활발한 비즈니스를 하던 사람들이다. 알다시피 마이크의 출현도 그러한 발명의 물결 속에서 같이 이루어진 것이고 구체적으로는 전화기를 만드는 과정에서 비롯된 물건이었다.  마이크가 녹음에 사용되기 전과 후의 스튜디오 풍경이다. 마이크가 없을 때는 연주자들이 사다리 쌓듯 올라서고 우격다짐으로 낑겨 앉아야 겨우 알맞은 밸런스의 음악을 녹음할 수 있었다. 그러나 마이크가 등장하고 나자 원래 연주 대형을 지키면서 한결 편안하고 리얼한 연주와 녹음이 가능해졌다. 아, 잠깐 전화 토막 상식 하나. 지난 2002년, 미 의회는 전화기를 처음 발명한 사람이 벨이 아니라는 사실을 승인하였다. 100여년 만에 그 뒤늦은 영광의 자리를 되찾아 온 이는 이탈리아의 메우치라는 사람이다. 모진 가난 속에서 불행한 삶을 살다 죽었다는데 이런 늦어도 한참 늦은 결정이 고인에게 얼마나 위안이 될지는 모르겠다. 어쨌든 이 사건을 통해 벨은 ‘희대의 사기꾼’으로 재조명되고 있다는 소리도 들리고. 마이크는 19세기 말에 등장한 이래 지속적인 발전을 거듭했는데 주요하게는 음질 및 음량의 개선, 녹음의 지향성, 그리고 어느 정도까지의 경량화 정도가 추구되었다. 마이크의 무게는 지금도 그렇지만 제각각이었다. 1930년대 초에 개발되어 전 세계적으로 오래도록 사랑을 받았던 RCA의 44A 모델은 무게가 삼겹살 18인분에 해당되는 엄청난 수준이었다. 녹음의 지향성은 여러 고민과 실험을 거쳐 양지향성[bi-directional], 초지향성[shot gun], 무지향성[omni-directional], 단일지향성[cardioid] 등 오늘날의 포맷이 1930년대에 일찌감치 모두 만들어졌다. 음질 및 음량은 진공관 기술의 발전, 그리고 트랜지스터의 등장과 함께 지속적으로 나아졌다. 이미 1938년에 등장했던 서부전기[Western Electric]사(社)의 630A 모델에 이르면 재현 가능 주파수 범위가 30~15,000Hz에 이를 정도였다. (참고로 우리가 지금껏 듣고 있는 카세트테이프가 이 정도의 성능을 가지고 있으며 128Kb로 코딩된 일반적인 MP3의 경우도 이 정도 수준에 머물고 있다.)  미국이 마이크 기술의 발전을 주도했음에도 불구하고 음질의 측면은 독일에서 더욱 발전했고 그 효과는 지금까지도 여전하다. 미국이 모든 당대의 발명품과 대중문화를 주도하고 있었음에도 이러한 결과가 나왔던 이유는 당시 마이크의 주요 고객이었던 라디오 방송국들 때문이었을 것이다. 미국의 라디오 방송은 당시 FM 기술을 굳이 외면하고 AM을 사용하였는데, 그 즈음의 표준 주파수 대역은 5KHz 정도에 머물렀다. 따라서 20~20,000Hz에 이르는 것으로 알려진 가청 주파수 대역을 충실히 채우는 데에 노력을 경주하지 않았다. 반면 독일의 경우는 방송국을 나치 당국이 장악한 가운데 음질 개선에 주력한 경우였다. 아마도 히틀러가 PA(public address: 대중적 연설을 위한 음향 시스템을 통칭하는 말이다.) 시스템을 이용한 대중 연설에 많은 공을 들였던 것과 무관하지 않았을 터이다. 마이크는 악기 연주자들의 사랑을 극진히 받았음은 물론 독일의 독재자 히틀러에게도 완전 소중한 물건이었다. 앞에서도 잠깐 이야기했지만 마이크와 그것을 증폭하는 앰프 시스템이 없었다면 우리는 현대적인 의미의 대중음악 역시 상상할 수 없는 것이었다. 보헤미안 랩소디[Bohemian Rhapsody]의 중간 부분에서 오케스트라 및 대규모 합창부대와 1대 1로 맞서는 프레디 머큐리의 목소리는 다 마이크 덕택이다. 조지 해리슨이 <Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band>에서 ‘Within You, Without You’를 통해 들려주는 인도 삘 만땅의 시타르의 압도적인 힘 역시 마이크가 없었다면 성취할 수 없었던 음악적 융합이었음은 물론이다. 그리고 히틀러의 선동 정치 역시 마이크가 없었다면 상상할 수 없는 일이었을 게다. 생각해 보면 히틀러는 당대 첨단 문명의 산물이기도 하다. 마치 포스트 신문[newspaper]세대 미국의 루즈벨트가 대통령에 오른 것이 일정 부분 첨단 미디어인 라디오의 산물이었던 것처럼 말이다. □  |

댓글 영역