고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

진보적 미디어 운동 저널 <ACT!> 제45호 / 2007년 9월 12일

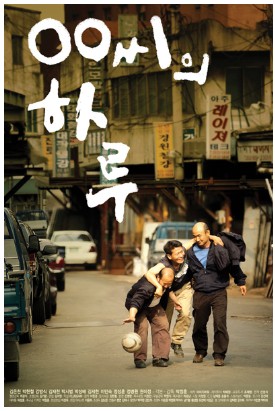

| ‘00씨의 하루’를 보고... |

| 손일곤 (한국통신 노동조합) |

|

00씨의 하루는 정말 따분하고, 내일에 대한 희망이 없다.

짜증나는 일상을 되새김질하니 더 짜증이다. |

소규모 철강업체에 다니는 문씨의 하루 일과를 풀어쓴 이야기다. 아침 일찍 일어나 지하철로 출근한다. 그의 부인은 새벽에 어딘가에서 일을 마치고 퇴근한다. 소규모 철강업체에 다니는 문씨의 하루 일과를 풀어쓴 이야기다. 아침 일찍 일어나 지하철로 출근한다. 그의 부인은 새벽에 어딘가에서 일을 마치고 퇴근한다.부부가 한 집에 살지만 출퇴근을 거꾸로 하니 이게 가족의 정상적인 가족의 모습인가. 아무런 감흥 없는 무감각한 지하철 출퇴근이다. 따분한 일상사의 하루를 지하철 차창 밖으로 지나는 생기 없는 도시의 모습과 흡사하다. 무가지 찌라시를 보는 장면과 찌라시 쟁탈전을 벌이는 할아버지들 모습이 오버랩 되었다며 좀 더 극적이었을텐데 아쉬움이다. 출근길에서 만난 선배 동료와 한 대의 담배를 피면서 정말 좋은 날씨를 느껴볼 수도 없음에 오히려 세상에 잠시 욕 한번 하고, 공장의 하루를 시작한다. 어제 술 여독이 풀리지 않아 몰래 산소용접기로 라면을 끓여 먹고 속을 풀려는 강씨의 모습이 영세 공장 노동자의 빠듯한 삶의 모습을 보여 준다. 대공장 노동자들이라면 이보다는 훨씬 안정된 휴식 공간이 확보되어 있을 텐데, 물론 자본가와 관리자들은 더 말 할 것도 없고... 공장의 거대한 선반 등의 기계들이 돌아가고, 용접하고, 절단하고, 제도하면서 어느덧 점심 시간이 된다. 얼마나 재미없는 곳인지 점심 먹는 시간이 기다려지는 곳이니, 군대와 다를 바 없는 곳이다. 인간의 삶을 실현하는 노동이란 말과는 한 참 동떨어져 있는 것이 영세 공장 노동자들의 삶임을 보여준다. 점심내기로 족구하는 모습은 그래도, 아직 사람 사는 냄새가 나는 모습이다. 서로 부대끼며 온기를 나눌 수 있는 시간, 그런데, 왜 이리 군 생활과 비슷한 느낌일까. 한국사회는 병영 사회다. 특히 공장을 비롯한 작업장은 병영문화를 그대로 옮겨온 듯하다. |

|

| 점심에 반주로 막걸리 한잔하고, 또 세상에 쌓인 욕 한판 하고, 억지로 작업장으로 들어가는 문씨, 허씨, 강씨와 노동자들. 며칠째 야근을 하는 허씨 피곤이 쌓였는지 몰려오는 졸음을 이기지 못하고 결국은 사고가 난다. 커다란 기계에 손가락 두개가 순식간에 잘려 나가는 작업장의 현실. 그래도, 저항하거나 분노하는 것이 아니라 어쩔 수 없는 현실로 기꺼이(?) 받아들이는 허씨의 모습이 아직도 우리네 마찌꼬바 영세사업장 노동자들의 삶이라면 한국사회는 아직도 갈 길이 한 참이다. 잘린 손가락 봉합수술을 지켜보고 허무하게 공장으로 돌아오는 문씨의 머리 위로 출근길 바람처럼 억수로 비가 오지만 왠지 세상을 쓸어버리기에는 너무 약한 듯하다.  전체적으로 영화가 던져 주고자 하는 메시지가 무엇인지 명확하게 다가오지 않는다. 그냥, 영세 공장 육체노동자들의 일상 삶을 있는 그대로 보여주고자 하는 것이 목적이라면 굳이 비싼 돈 들여 이런 일 할 필요 없을 것 같다. 전체적으로 영화가 던져 주고자 하는 메시지가 무엇인지 명확하게 다가오지 않는다. 그냥, 영세 공장 육체노동자들의 일상 삶을 있는 그대로 보여주고자 하는 것이 목적이라면 굳이 비싼 돈 들여 이런 일 할 필요 없을 것 같다.지금 한국 사회를 사는 사람들 중 고용과 임금이 안정된 일부의 정규직 노동자들을 제외하고 이와 같은 현실을 모르는 사람이 누가 있나. 다 아는 사실을 또 한 번 이야기하면서 우리끼리 괜히 센티멘털해지려고 이런 영화를 만들고 보는 것은 아무 의미 없는 일인 것 같다. 자본은 피학적(메조히스트적)인 노동자 민중을 좋아한다. 골목길에서 매일 비슷한 출퇴근 시간대에 폐지를 줍는 할머니, 할아버지를 만난다고 무슨 느낌이 있고 무슨 각성이 있는가? 그냥 기계적으로 무의식적으로 세뇌될 뿐이다. 그냥 자연 스런 현상으로 받아들이는 것이다. 자본이 바라는 체제 순응적인 노동자 민중이 될 뿐인 것이다. 00씨의 하루에 감흥이 없고 아쉬움이 많다. 그래도, 영화면 한 꼭지 던져줘야 하는 것이 아닌가. 오히려 ‘세상은 그런 거야’라는 패배감을 심어줄 것 같다. 우리네 많은 민중들이 자신 의 불우했던 과거를 되새김질하면서 한 잔 술로 마음의 카타르시스를 얻고 위로하는 자학적인 습성이 있다. 이러한 습성은 괜실히 낭만적으로 보일지 모르지만, 세상을 바꾸고 민중 의 삶을 바꾸는 데는 하등 도움도 안 되고, 오히려 현실과 당당히 맞서는 것이 아닌 비켜가 려는 심리만을 키운다. 00씨의 하루에 관객들의 가슴에 손가락으로 꾸욱 누르는 듯 한 다양한 비유나 비교, 희망을 꿈꾸게 하는 상상의 나래가 있었으면 한다. 손가락 두개 잘리고 어쩔 수 없는 운명으로 받아들이는 장면은 너무 아쉽다. 이런 80년대 같은 장면은 굳이 필름으로 담을 필요가 없지 않나. 꼭 한번 필름에 담고자 한다면, 대공장 노동자들이 이와 같은 경우 어떻게 산재보험이란 사회보장시스템으로 보호받는지를 비교하는 장면이 있어야 진짜 분노도 일어나고, 우리사회 이중적인 태도가 적나라하게 드러나지 않겠는가? 아침에 출근하는 문씨와 퇴근하는 문씨의 부인 모습과 토요일 아침 온 가족이 RV차를 타고 떠나는 모습을 대비하는 모습이 필요한 것이 아닌가. 이와 같은 비교를 통한 감정 및 인식의 상승을 추구했으면 하는 바램과 아울러 희망의 다양한 가능성을 제시하려는 노력이 너무 부족하다. 작가와 감독의 고민이 없는 것이 아닌가 의심된다. 그냥 노동자의 삶을 다룬 영화다 라는 자위적인 평가로 만족하려면 굳이 이런 영화 만들어서 영화 만들었다고 안 했으면 좋겠다. 영화 이런 식으로 만들면 남한도 일본 운동권 꼴 난다. 50~60대만 넘치는 일본사회당처럼, 대중과 소통하지 못하는 영화, 운동권, 정치권은 존재이유가 없다. □ |

'이전호(78호 이전) 아카이브 > 미디어꼼꼼보기' 카테고리의 다른 글

| [ACT! 43호 미디어꼼꼼보기] Revolution OS (0) | 2016.08.12 |

|---|---|

| [ACT! 44호 미디어꼼꼼보기] 장애인 접근성 소프트웨어의 소개 - 아르미와 보이스아이 메이트- (0) | 2016.08.12 |

| [ACT! 45호 미디어꼼꼼보기] [공공 씨의 하루] -노동자가 주인공인 영화가 노동영화의 필요충분조건이 될 수는 없다 (0) | 2016.08.12 |

| [ACT! 46호 미디어꼼꼼보기] 이젠 나에 관해서는 내가 말한다 -‘나는 장애인이다’를 돌아보면서 - (0) | 2016.08.12 |

| [ACT! 47호 미디어꼼꼼보기] 한국독립 다큐멘터리 속에서 본 비정규직 투쟁 (0) | 2016.08.12 |

댓글 영역