고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

“그녀들의 이야기는 ‘결국’으로 끝나는 이야기가 아니라 ‘마침내’로 나아가는 이야기였다. “오래된 방직공장에서 힘들게 일했던 여공”이 아니라 “각자의 태도로 살아온 사람들”이 진짜 주제가 되었다. 크고 요란한 이야기만 찾았다면, 그녀들의 깊은 속까지 들여다 볼 수 있었을까.

[ACT! 124호 Me,Dear 2021.04.09.]

작은 이야기는 없다

Song

떠날 생각부터하고 발을 디딘 곳이었는데 머물러야 할 이유를 찾아버렸다. 한 지역방송국의 PD로 일하고 있다. 지역PD를 꿈 꾼 적은 없었다. 지역방송은 어린 시절 수도권에서 유명 연예인이 나오는 방송을 보지 못하게 하는 걸림돌이었다는 기억밖에는 없다. 당연히 그곳에서 일하는 사람들을 상상해본 적도 없었다. 전국권역 방송사 시험에서 줄줄이 낙방하고, 한 지역방송국에 입사하게 되었다. 그런데 어쩌면 내가 하고 싶은 이야기가 이곳에 있지 않을까, 하는 생각을 최근에서야 하게 된다.

다큐멘터리, 시사교양PD가 되어야겠다고 생각한 계기이자 이유였다. 2년 차에 30분짜리 다큐멘터리 프로그램으로 소위 ‘입봉’하게 되었다. PD 수가 적어 입봉이 일찍 찾아오는 지역방송의 장점(이자 단점) 덕분이었다. 열심히 소재를 찾던 도중, 70년대부터 약 30년 동안 청주지역에 ‘동양 최대 규모’의 방직공작이 있었다는 사실을 알게 되었다. 그곳은 내가 첫 월급을 받고 ‘내돈내산’의 사치를 부려보겠다며 찾았던 청주의 가장 호화로운 쇼핑센터가 자리한 곳이었다. 그 앞에는 청주에서 가장 비싸다는 아파트가 자리하고 있었다. 그 번쩍이는 공간이 전부 방직공장이었다니.

좀 더 찾아보니, 노동집약 산업의 대표 격인 방직공장에는 당시 8천명이 넘는 어린 여공들이 일했다고 한다. 방직공장은 한 여름에는 40도가 웃돌 만큼 온도와 습도가 높고, 귀가 찢어질 듯 한 소리를 내는 기계가 24시간 쉬지 않고 돌아간다. 휴일도 없이 3교대로 일하는 여공들이 속수무책으로 졸음에 빠져들 때면 기계소리보다 더 높은 호루라기 소리가 삐-익 하고 잠을 깨운다. 어린 여공들은 적은 임금을 받으며 8시간 혹은 그 이상의 시간동안 일했다.

그러나 거기까지였다. 그때 그 시절은 누구나 ‘노동권’ 같은 건 모르고 앞만 보고 달리지 않았던가? 지금은 중년이 된 당시 여공들은 예상에 빗나가는 이야기만 들려주었다. 좋은 기억만 풀어냈다. 배울 수 있어서 좋았다던가.(공장 내에 산업체 고등학교가 있었다.) 노동조합도 있었던 것은 같은데 잘 모르겠다거나, 성희롱도 있었을 텐데 나는 본 적이 없다고 했다. 딱 잘라 ‘힘들지 않았다’고 대답하기도 했다.

동일방직이나, YH무역과 같은 ‘대표적인’ 여공 이야기에 등장하는 ‘대단한 사건’도, ‘대단히 분노할 대상’도 없었다. 내가 그동안 전국방송을 통해 봐왔던 형태의 다큐멘터리와는 달랐다. 크게 불거진 사건사고 없이 동양 최대 규모의 공장은 24시간 쉬지 않고 굴러가다가 IMF와 섬유산업의 쇠퇴로 그렇게 자연스럽게 조용히 사라져간 것이었다.

“선배, 이거 계속 해도 될까요?”, “부장님, 이거 괜찮을까요?” 확신이 없어 여러 사람에게 물었다. 한 선배는 ‘사건 없이는’ 이야기 거리가 안 된다며 다른 아이템을 계속 내게 밀어 넣었다. 그러는 와중에 시간 점점 흘렀고, 6주 간격의 제작 과정에서 이미 절반을 써버린 상태였다. 내게는 돌아설 길이 없었다. 어쩌면 나는 이 이야기를 계속 하고 싶은 이유를 찾고 있는지도 몰랐다. 다른 소재를 찾는다며 인터넷을 켜놓고는 방직공장만 검색하고 있었다.

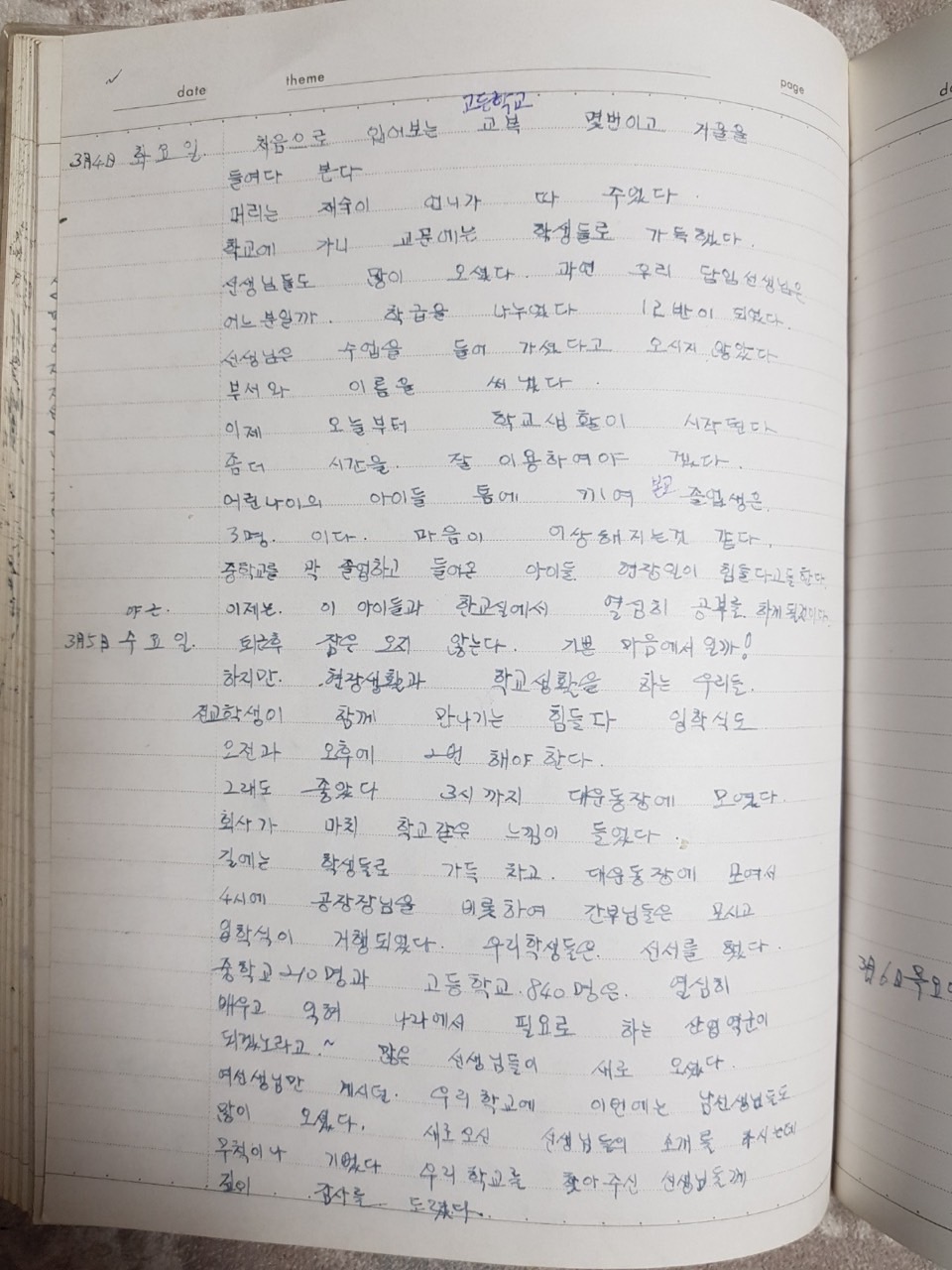

요란하지 않게 충북지역 경제를 견인한 이들이었지만, 그들 개개인의 삶까지, 그들의 마음속까지 요란하지 않으란 법이 있을까. 한 인터뷰이가 공장시절 일기를 썼다는 말에, 일기장을 보여줄 수 있냐 조심스레 여쭈자 깊은 장롱 서랍에서 10권의 오래된 일기장이 나왔다. ‘정말’ 하루도 빼놓지 않고 써온 일기장이었다. 수많은 좌절과 그 이후 반복되는 다짐들이 빼곡히 담겨있었다. 제3자가 보기에 재미없고 지루해 보이는 이들의 삶은 그 안에서 요란하게 싸우고 있었다. 힘들다고, 어려웠다고, 내 과거를 불행했다고 말하기보다 그래도 좋았다고, 배울 것이 있었다고 말하기를 택한 성찰하는 삶을 살아온 이들이었다.

누군가는 그 시대의 여공들을 산업역군, 산업전사라 했고, 누군가는 산업화의 희생양이 된 우리 누이, 엄마라고 했다. 하지만 그녀들도 스스로를 그렇게 생각했을까? 나조차도 그러한 프레임에 갇혀 그녀들에게 전형적인 모습만을 기대한 것은 아니었나?

그녀들의 이야기는 ‘결국’으로 끝나는 이야기가 아니라 ‘마침내’로 나아가는 이야기였다. 그녀들의 의지로 삶의 고비를 넘어, 마침내 성취하는 이야기이기 때문이다. 그러자 개별적 인간의 면모가 보이기 시작했다. “오래된 방직공장에서 힘들게 일했던 여공”이 아니라 “각자의 태도로 살아온 사람들”이 진짜 주제가 되었다. ‘여공’이라는 껍데기에 가려진 각자의 이름(종순. 종희, 미월, 재화, 은영)으로 자신의 삶을 말하게 된 것이다. 크고 요란한 이야기만 찾았다면, 그녀들의 깊은 속까지 들여다 볼 수 있었을까.

나는 편집실에서 매일 밤 그녀들을 마주하면서, 귀여워 견딜 수가 없었다. 세상 풍파 다 겪고, 세월의 주름을 짊어진 중년의 여성들이 어떻게 아직도 순수함을 잃지 않고 있을까. 그녀들은 과거의 경험을 애써 미화하지도 않았고, 불행함으로 무장하지도 않았다. 과거는 과거였고, 현재는 현재였다. 그것의 연결고리는 단 하루도 게으름 피우지 않았던(피울 수 없었던, 살기 위한 성실이 습관이 되어버린) ‘나’ 자신, 오로지 그것뿐이었다.

방송계에는 ‘방송을 턴다’는 관용구가 있다. 정해진 방송 시간이 다가오면 더 이상의 편집을 그만두고 송출해야 하기에, ‘완성한다’는 표현보다 ‘털어낸다’는 표현이 더 적합하다. 첫 번째 다큐였기에 속 시원히 털어내기가 무척 어려웠다. 제작노트에는 ‘다음에는 절대 이러지 말아야지’하는 미래의 나를 향한 경고들이 수십 개의 리스트를 만들었다. 그럼에도 그 안에서 작은 반짝임을 발견할 수 있다면, 기존의 역사담론에 기대지 않고, 당사자가 말하는 그들이 일궈온 삶에 대해 이야기했다는 점이다. 개개인의 인간에게 시선을 돌리자, 작은 이야기는 더 이상 작은 이야기가 아니었다.

지역방송은 (예산 때문에도 그러하고, 전국방송에 비해 좁은 땅과 적은 인구 수 때문에도 그러하고) 차선을 택하는 일이다. 꼭 쓰고 싶은 자료의 높은 저작권료 때문에 고민하고 있을 때, 전국방송에서 일하고 있는 PD 친구가 내게 말했다. “꼭 필요하면 써야지.” 하지만 지역방송의 한 프로그램 전체 제작비와 맞먹는 금액을 “꼭 필요하다”는 이유로 쓸 수 없다. 그렇게 다 써버리고 나면 스태프들의 보수는 어떻게 지불하는가. 의미를 전달할 수 있는 다른 이미지를 고안해 찍거나, 내레이션 문구를 새롭게 다듬는 등의 차선책을 고민해야한다. 차선을 고민하다가 더 풍부한 이미지를 찾게 되는 때도 있다.

그리고 그 차선으로부터 깊숙이 묻혀있던 점도 높은 이야기들이 캐내지기도 한다. 이러한 경험이 자주 찾아오는 것은 아니다. 차선은 차선일 때가 더 많다. 그래도 차선만이 할 수 있는 이야기는 분명 있다. 그런 작은 이야기들이 세상살이에는 더 큰 위안이 될 수도 있지 않을까 생각해본다. 내가 의도하지 않은 곳에서 만난 이 이야기처럼. 나는 여기서 지역방송PD로서의 정체성을 조금씩 만들어가고 있다. □

글쓴이. Song

- 작은 이야기는 없다고 믿으며 작은 이야기를 만들고 있습니다.

'전체 기사보기 > Me,Dear' 카테고리의 다른 글

| 그 어려운 질문에 답하자면 (1) | 2021.06.14 |

|---|---|

| 디지털비디오시티 Digital Video City (DVC) - 불안하지만 그래도 GO (0) | 2021.06.14 |

| 영화를 만들었는데 하필 코로나였다 (0) | 2021.04.09 |

| 코로나와 함께 캐나다에서 살아가는 이야기 - 정부 지원으로 먹고 살 수 있었습니다. (2) | 2020.12.15 |

| 공동체상영을 기획한다는 것 – '씨네미루' 첫 상영회 (0) | 2020.12.15 |

댓글 영역